为深化实践育人成效,提升学生综合素质,加强高校与地方共青团组织的相互合作,4月25日,天津农学院人文学院团委与宁河区桥北街道团工委共同建设的“劳动教育实践育人基地”正式揭牌,共同纪念“五四运动”106周年,传承五四精神,担当时代使命。社会实践共建协议签约仪式上,天津农学院人文学院2007届毕业生、桥北街道金桥社区党支部书记冯飞以自己的亲身经历,讲述在基层社区工作的心得体会,鼓励大家深入基层,到一线锻炼、提高自己。随后,双方一起走进志愿服务基地、艺术馆、社区、传统集市及农业基地,通过沉浸式学习与体验,感悟志愿精神、艺术魅力与劳动价值。

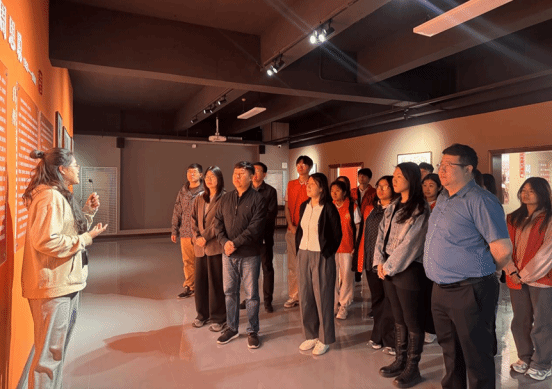

探访志愿基地:感悟奉献精神内核

在宁河区志愿服务基地,同学们跟随讲解员的脚步,系统了解了当地志愿服务发展脉络。从社区帮扶到生态保护,从助老扶幼到文化传承,基地通过图文等形式生动展现了数百个志愿服务案例。基地工作人员就“走进风光里”生态富民乡村行项目进行了介绍,鼓励大家将所学融入其中,把“绿水青山”蕴含的生态价值转化为“金山银山”,以“志愿红”“生态绿”推进乡村振兴红绿融合发展。基地负责人全国第八批岗位学雷锋标兵、全国三八红旗手李秋萍同志鼓励人文学子成为“立大志、明大德、成大才、担大任”的新青年,表示十分期待与大家的再次相见。学生们纷纷发出感慨:“原来志愿服务不仅是付出,更是双向的成长与温暖传递。”

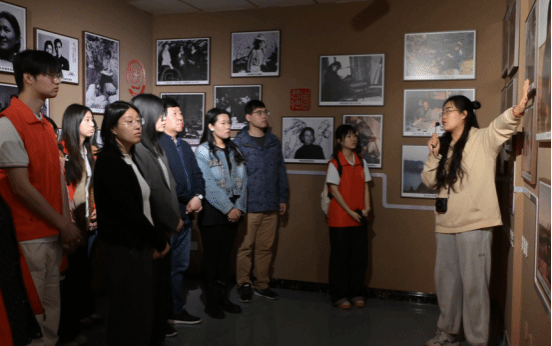

走进艺术殿堂:对话周思聪笔下的人文情怀

在周思聪艺术馆,人文学子开启了一场艺术与人文的对话。馆内陈列的百余幅周思聪代表作,讲解员为大家介绍周思聪先生的生平和艺术成就并详细讲述了《人民和总理》《矿工图》《荷花系列》等代表作,让同学们在艺术赏析中感悟传统文化与时代精神的交融,激发了对艺术表达与文化传承的思考。

体验芦台大集:触摸乡土生活烟火气

“赶大集”成为一堂生动的民俗文化课。在有着约350年历史的芦台大集,同学们感受到了宁河浓厚的烟火气息、文化传承和热闹氛围。穿越古老,走进现代,芦台大集横跨十来条街道,千余个摊位串联在一起,是目前天津规模最大的农村大集。人文学子还在大集上开展网络宣传和法治文化宣传活动,为群众送去“法治盛宴”,切实打通基层法治宣传的“最后一公里”。学生们表示,“大集不仅是买卖场所,更是文化传承的载体,让我们看到了传统生活方式的生命力。”

农耕育苗实践:感受乡村振兴新图景

在王北村,师生们走进岳龙红瑶三号育苗基地,化身“新农人”,开启农耕体验之旅。工程师为师生介绍了基地种植、育苗的基本情况。师生在工程师的指导下,拿起农具深入大棚,进行农业劳作,烈日下的汗水让学生们体会到“一粥一饭来之不易”,更从现代农业科技与传统农耕文化的融合中思考乡村振兴的深层意义。通过实践大家感受农耕文化,收获知识与成长,回应着“把饭碗端在自己手里”时代强音。学生表示,“农耕不仅是体力劳动,更是一种与自然对话的智慧。”

本次共青团校地共建活动以“行走的课堂”为形式,将志愿服务、艺术熏陶、劳动教育与专业学习有机结合,是人文学院落实“五育并举”教育理念的生动实践。通过多元场景的沉浸式学习,学生们在志愿服务中厚植社会责任感,在艺术熏陶中提升审美素养,在乡村实践中感悟时代脉搏。未来,人文学院将持续深化校地合作,拓展实践育人平台,引导学生“把论文写在祖国大地上”,培养兼具人文情怀与实践能力的新时代青年。(文字:岳欢、吴昊、蔚曼曼、吕兆君;图片:张梦爽、陈梦曦;通讯员:天津市宁河区桥北街道党建办 吴昊 )